प्रमुख बिंदु-

युद्ध के नैतिक और कानूनी मानदंड

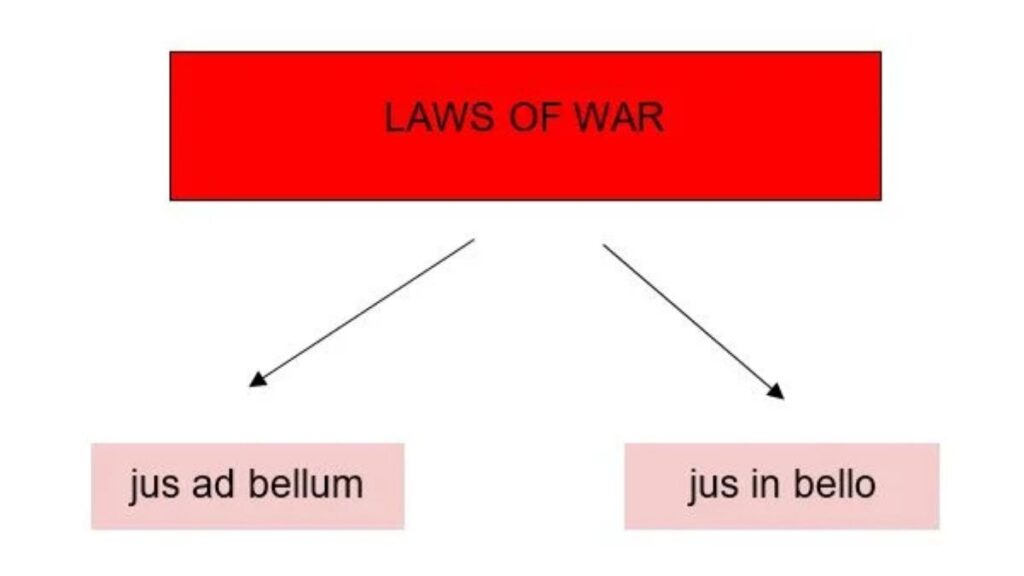

जब भी दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सिर्फ सामरिक रणनीति और सैनिक ताकत ही नहीं, बल्कि नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून का भी बहुत महत्व होता है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है Jus Ad Bellum, जिसका अर्थ है “युद्ध करने का अधिकार”। यह सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि किसी भी देश को युद्ध शुरू करने की अनुमति किन परिस्थितियों में है और क्या वह नैतिक व कानूनी रूप से वैध है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते संघर्ष को समझने के लिए Jus Ad Bellum के सिद्धांतों की व्याख्या आवश्यक हो जाती है। यह लेख इसी पहलू पर केंद्रित है – क्या इस संघर्ष के पक्षकार देशों ने Jus Ad Bellum के सिद्धांतों का पालन किया है या नहीं?

Jus Ad Bellum क्या है?

Jus Ad Bellum एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है — युद्ध प्रारंभ करने का नैतिक और वैध अधिकार। यह युद्ध विधि का एक भाग है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और यह यह तय करता है कि युद्ध की शुरुआत करने का निर्णय कितना नैतिक, कानूनी और न्यायसंगत है।

इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख तत्व आते हैं:

- न्यायोचित कारण (Just Cause): क्या युद्ध आत्मरक्षा में लड़ा जा रहा है?

- अंतिम विकल्प (Last Resort): क्या शांति के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं?

- वैध अधिकार (Legitimate Authority): क्या युद्ध घोषित करने वाला संस्थान कानूनी रूप से मान्य है?

- नैतिक उद्देश्य (Right Intention): क्या उद्देश्य केवल आक्रामकता नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा है?

- संभावित सफलता (Probability of Success): क्या युद्ध से कोई सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है?

- समानुपातिकता (Proportionality): क्या युद्ध की हानि लाभ की तुलना में अधिक नहीं है?

ईरान-इज़राइल संघर्ष की पृष्ठभूमि

ईरान और इज़राइल के बीच दशकों से तनाव चला आ रहा है, लेकिन हालिया वर्षों में यह टकराव प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष तक पहुंच गया है। इज़राइल द्वारा ईरानी समर्थित संगठनों जैसे कि हिज़्बुल्लाह और हामास पर हमला और ईरान की सीरिया में उपस्थिति को लेकर बढ़ती गतिविधियां इस संघर्ष की मुख्य वजह हैं।

2024 के अंत में और 2025 की शुरुआत में, जब इज़राइल ने सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने सीधे इज़राइल पर मिसाइल दागे, तब इस टकराव ने एक नए युद्ध का रूप ले लिया।

अब यह सवाल खड़ा होता है: क्या दोनों देशों ने Jus Ad Bellum के सिद्धांतों का पालन किया?

ईरान की कार्रवाई

ईरान का दावा है कि इज़राइल ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए उसके नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के अनुसार यह आत्मरक्षा का मामला है, जो Jus Ad Bellum के पहले सिद्धांत “Just Cause” में आता है।

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि ईरान की यह कार्रवाई न केवल प्रतिक्रमण (retaliation) थी बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी थी। अगर यह सच है, तो यह “Right Intention” के विरुद्ध है और Jus Ad Bellum का उल्लंघन करता है।

इज़राइल का रुख

इज़राइल का दावा है कि वह सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा है क्योंकि ईरान के समर्थित समूह इज़राइली नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। इज़राइल का यह दावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक स्वीकार्य है, लेकिन यह भी देखा गया है कि इज़राइली हमलों की प्रतिक्रिया कई बार अनुपातहीन रही है।

Jus Ad Bellum के अनुसार “Proportionality” एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि इज़राइल अत्यधिक बल प्रयोग करता है तो यह Jus Ad Bellum के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के अनुसार किसी भी राष्ट्र को दूसरे पर आक्रमण करने का अधिकार नहीं है, सिवाय आत्मरक्षा के (अनुच्छेद 51)। Jus Ad Bellum इसी सिद्धांत की व्याख्या करता है। ईरान और इज़राइल दोनों ही अपने-अपने कार्यों को आत्मरक्षा बता रहे हैं, लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना कोई देश सैन्य अभियान करता है तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है।

अब तक ईरान और इज़राइल के बीच चल रही सैन्य कार्रवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जताई है, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया है। नैतिकता का द्वंद्व

Jus Ad Bellum केवल कानून नहीं, बल्कि एक नैतिक कसौटी भी है। इसमें यह देखा जाता है कि युद्ध क्यों और किसलिए लड़ा जा रहा है। ईरान और इज़राइल दोनों ही अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं था?

Jus Ad Bellum के “Last Resort” तत्व के अनुसार युद्ध तब ही स्वीकार्य होता है जब कूटनीतिक विकल्प विफल हो जाएं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों ने अभी भी पूरी तरह से कूटनीतिक रास्ते नहीं अपनाए हैं।

Jus Ad Bellum के विश्लेषण में दोनों देशों की स्थिति

| सिद्धांत | ईरान की स्थिति | इज़राइल की स्थिति |

| न्यायोचित कारण | हां (आत्मरक्षा का दावा) | हां (आत्मरक्षा का दावा) |

| वैध अधिकार | हां | हां |

| अंतिम विकल्प | विवादास्पद | विवादास्पद |

| नैतिक उद्देश्य | बहस का विषय | बहस का विषय |

| संभावित सफलता | सीमित | सीमित |

| समानुपातिकता | कई बार उल्लंघन | कई बार उल्लंघन |

इस तालिका से स्पष्ट है कि दोनों देशों के कदम Jus Ad Bellum के पूर्ण पालन में नहीं हैं। कहीं न कहीं, राजनैतिक उद्देश्य, धार्मिक मतभेद और सामरिक रणनीतियां इस नैतिक कानून के ऊपर हावी होती दिख रही हैं।

Jus Ad Bellum का उल्लंघन: संभावित परिणाम

यदि Jus Ad Bellum के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन होता रहा, तो इससे न केवल मध्य-पूर्व में स्थायित्व को खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय विधि की साख पर भी असर पड़ेगा। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

Jus Ad Bellum की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता

ईरान-इज़राइल संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या Jus Ad Bellum को और अधिक व्यावहारिक, स्पष्ट और कठोर रूप में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है? खासकर ऐसे समय में जब राज्य अपने-अपने सैन्य कार्यों को “आत्मरक्षा” के नाम पर जायज़ ठहराते हैं।

क्या Jus Ad Bellum बना रह सकता है न्याय का मार्गदर्शक?

Jus Ad Bellum एक ऐसा उपकरण है जो युद्ध जैसे भयानक निर्णयों को न्यायसंगत ठहराने से पहले एक नैतिक और कानूनी फ़िल्टर प्रदान करता है। ईरान और इज़राइल जैसे संघर्षों में, यह फ़िल्टर और भी ज़रूरी हो जाता है।

इस लेख में हमने देखा कि Jus Ad Bellum के छह प्रमुख तत्वों में दोनों देशों के आचरण पर गंभीर सवाल उठते हैं। यद्यपि दोनों पक्षों की आत्मरक्षा की भावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, परंतु Jus Ad Bellum की सीमाएं और व्याख्याएं इस युद्ध को वैध और न्यायोचित नहीं बनातीं।

जब तक Jus Ad Bellum का गंभीरता से पालन नहीं किया जाएगा, तब तक युद्ध केवल सत्ता, प्रतिशोध और वर्चस्व की लड़ाई बनकर रह जाएगा — और शांति, न्याय और मानवता का मार्ग धुंधला पड़ता जाएगा।

अवि नमन यूनिफाइड भारत के एक विचारशील राजनीतिक पत्रकार और लेखक हैं, जो भारतीय राजनीति, नीति निर्माण और सामाजिक न्याय पर तथ्यपरक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में गहरी समझ और नया दृष्टिकोण झलकता है। मीडियम और अन्य मंचों पर उनके लेख लोकतंत्र, कानून और सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करते हैं। अवि ने पत्रकारिता के बदलते परिवेश सहित चार पुस्तकों की रचना की है और सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता के लिए समर्पित हैं।