भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय

प्रमुख बिंदु-

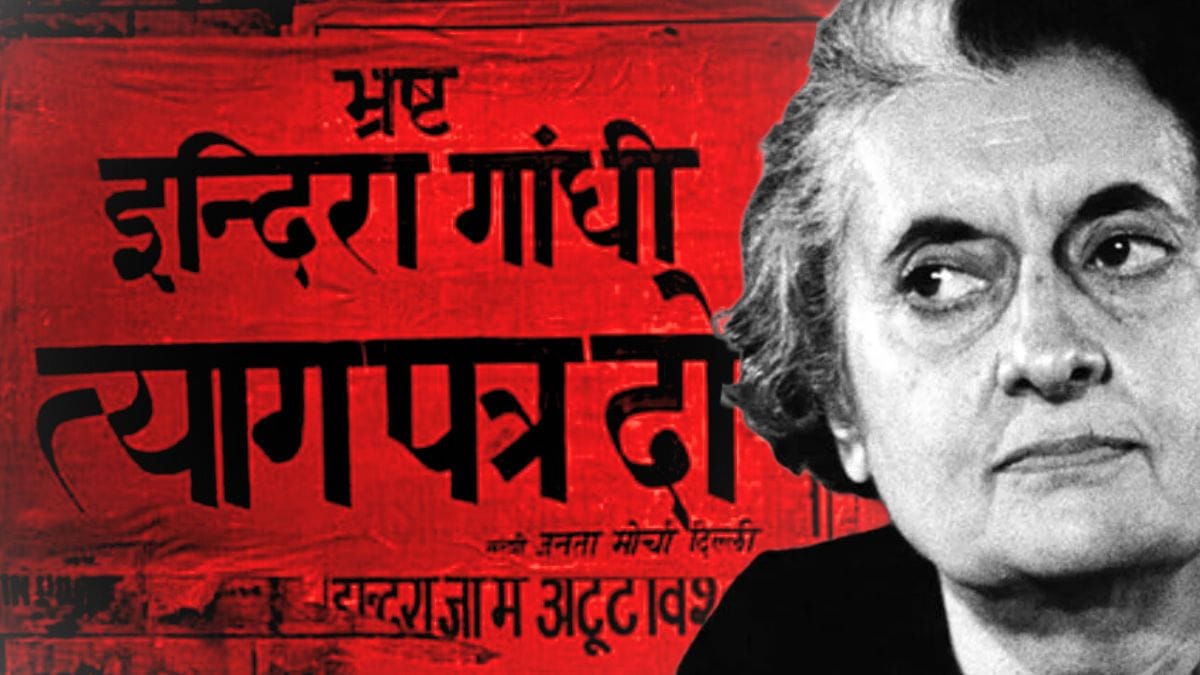

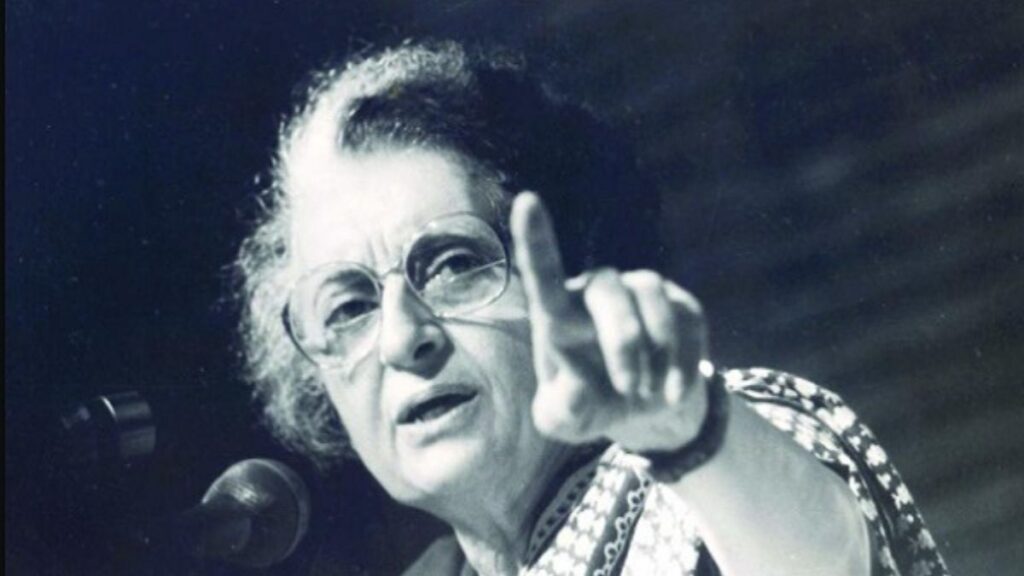

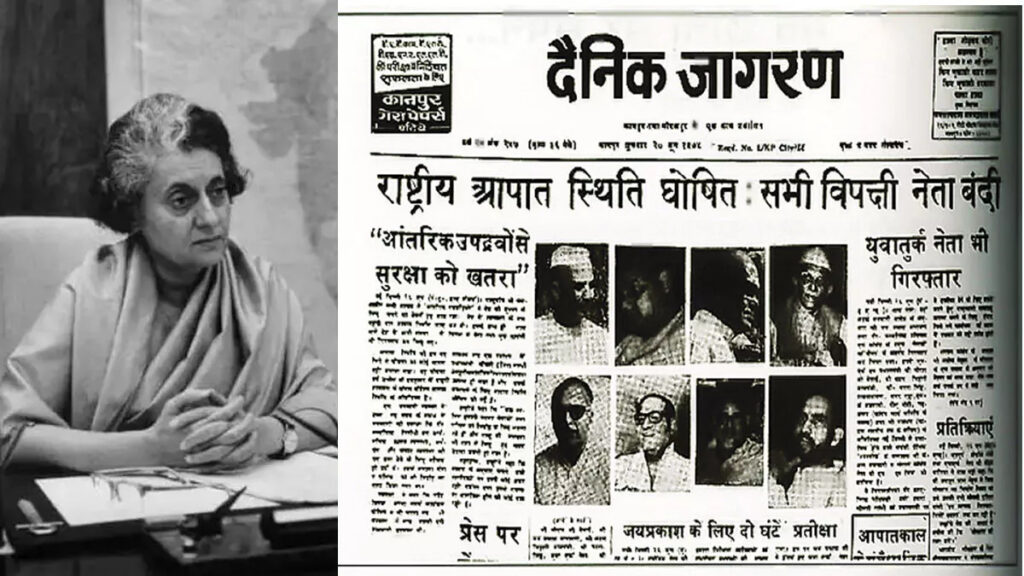

25 जून 1975 की आधी रात को भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व करता था, एक अभूतपूर्व संकट में डूब गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा की, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कुचल दिया। यह वह दौर था जब नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गईं, विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया, प्रेस की आवाज को दबा दिया गया और संविधान को सत्ता के मनमाने खेल का औजार बना दिया गया।

21 महीनों तक चला यह आपातकाल (1975-1977) भारत के इतिहास में लोकतंत्र के दमन का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इस लेख में हम उस दौर के दमनकारी पहलुओं, संविधान के साथ की गई छेड़छाड़ और इसके समाज पर पड़े प्रभावों को विस्तार से देखेंगे।

आपातकाल का कारण, सत्ता बचाने की ज़िद्द

आपातकाल की जड़ें एक व्यक्तिगत और राजनीतिक संकट में थीं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में कदाचार का दोषी ठहराया। विपक्षी नेता राज नारायण द्वारा दायर इस याचिका में आरोप था कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनुचित तरीके अपनाए। कोर्ट ने उनकी जीत को अमान्य करार दिया और उन्हें छह साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य ठहरा दिया। यह फैसला इंदिरा की साख के लिए एक बड़ा झटका था।

इसके साथ ही, देश में पहले से ही अस्थिरता का माहौल था। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद आर्थिक संकट गहरा गया था। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थी और आवश्यक वस्तुओं की कमी ने जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में ‘संपूर्ण क्रांति’ आंदोलन ने सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को और हवा दी। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से सरकार के दमनकारी आदेशों का पालन न करने की अपील की, जिसे इंदिरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना। इस दबाव में, इंदिरा ने संविधान के अनुच्छेद 352 का सहारा लेते हुए ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर आपातकाल घोषित कर दिया।

लोकतंत्र का दमन

आपातकाल लागू होते ही भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का व्यवस्थित दमन शुरू हुआ। रातोंरात बिजली काटकर समाचार पत्रों के दफ्तर बंद कर दिए गए। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी, ज्योति बसु जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) के तहत बिना मुकदमे के 1,10,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, जहां जेलें इतनी भर गईं कि कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब में लिखते हैं कि आपातकाल के दौरान कार्यकारी शक्ति को इतना बढ़ा दिया गया कि न्यायपालिका भी इसका विरोध नहीं कर सकी।

अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिसके कारण नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और जमात-ए-इस्लामी जैसे 26 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक कि किशोर कुमार जैसे मशहूर गायक के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सरकार के समर्थन में गाने से इनकार किया था। अभिनेता देव आनंद को भी अनौपचारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। यह दमन का वह दौर था, जब असहमति की कोई जगह नहीं थी।

प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला

आपातकाल ने प्रेस की आजादी को पूरी तरह कुचल दिया। समाचार पत्रों को सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी छापने की इजाजत नहीं थी। कई अखबारों ने विरोध में अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिए। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने एक बार अपना संपादकीय पृष्ठ खाली छापकर सेंसरशिप के खिलाफ मूक विरोध दर्ज किया। पत्रकारों को धमकियां दी गईं और कई को जेल में डाल दिया गया। यह वह समय था जब सरकार की आलोचना करने का मतलब था अपनी आजादी खो देना। प्रेस पर सेंसरशिप ने जनता को सच तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे सरकार की मनमानी और बढ़ गई।

संविधान के साथ छेड़छाड़, लोकतंत्र की आत्मा पर हमला

आपातकाल के दौरान संविधान को सत्ता के हित में मनमाने तरीके से बदला गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान को अपने अनुकूल बनाने के लिए कई संशोधन किए, जिनमें 42वां संशोधन सबसे विवादास्पद था। इस संशोधन को ‘मिनी संविधान’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के लगभग हर हिस्से में बदलाव किए। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को बढ़ाना और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करना था।

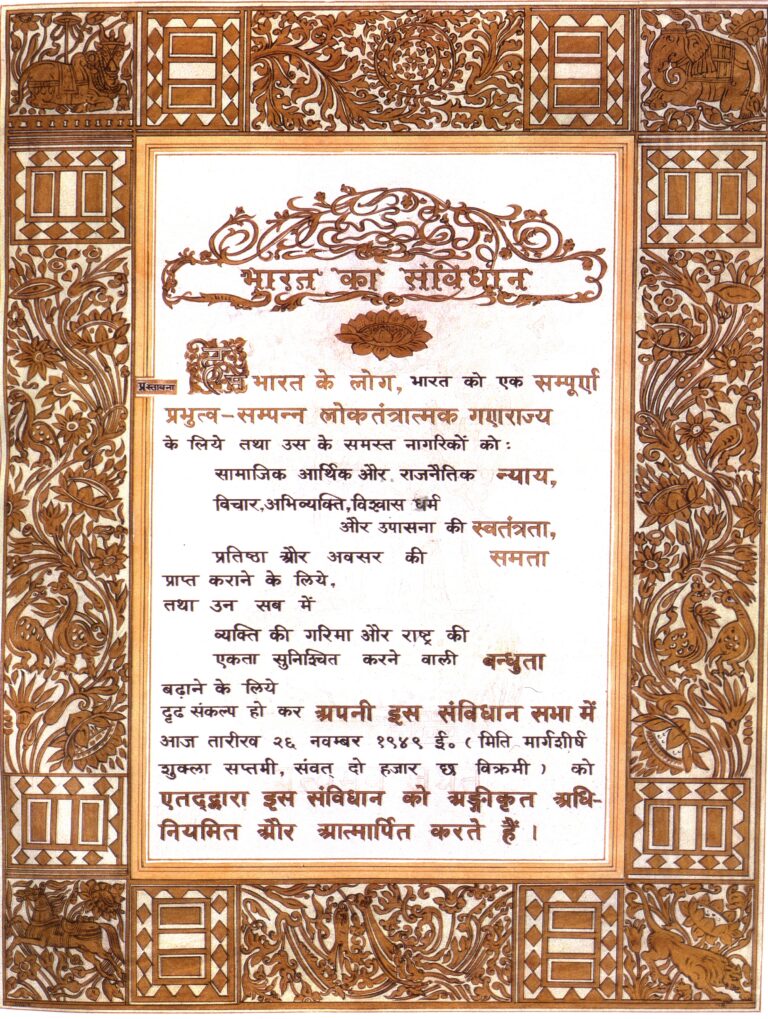

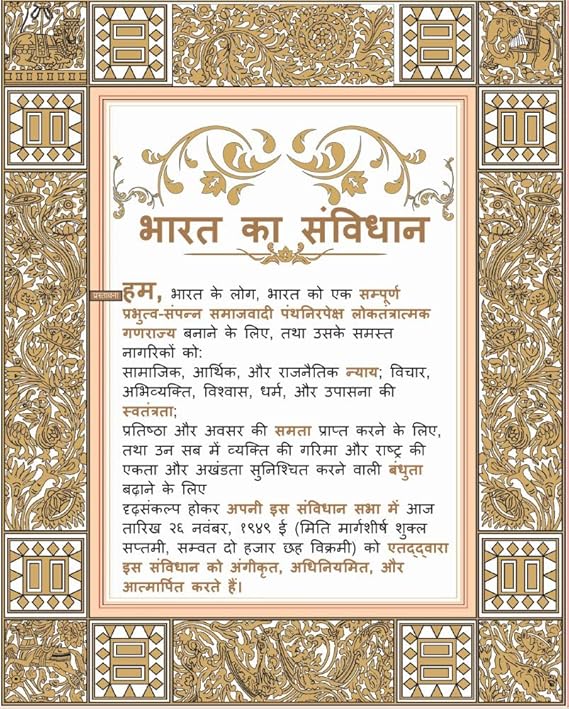

प्रस्तावना में बदलाव:

संविधान की प्रस्तावना में पहली बार बदलाव किया गया। इसमें ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल किया गया। हालांकि ये शब्द सकारात्मक प्रतीत होते हैं, लेकिन आपातकाल के संदर्भ में इनका उपयोग सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए किया गया। प्रस्तावना में ‘अखंडता’ शब्द भी जोड़ा गया, जिसे सरकार ने राष्ट्रीय एकता के नाम पर दमन को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। इतिहासकार मानते हैं कि ये बदलाव लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के बजाय सत्ता को और केंद्रित करने के लिए किए गए।

42वां संशोधन और अन्य बदलाव:

- मौलिक अधिकारों पर अंकुश: 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 31C को और सशक्त किया, जिसके तहत सरकार की नीतियों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यह संशोधन मौलिक अधिकारों को कमजोर करने का एक स्पष्ट प्रयास था।

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला: संशोधन ने उच्च न्यायालयों की शक्ति को सीमित कर दिया और संसद को यह अधिकार दे दिया कि वह संवैधानिक संशोधनों को कोर्ट में चुनौती देने से रोक सके।

- आपातकाल की अवधि बढ़ाने की शक्ति: सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह आपातकाल को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सकती है, जिससे लोकतंत्र पर खतरा और गहरा गया।

- संसद की सर्वोच्चता: इस संशोधन ने संसद को संविधान में किसी भी तरह का बदलाव करने की असीमित शक्ति दे दी, जिससे संवैधानिक ढांचा सत्ता के सामने बौना हो गया।

ये बदलाव संविधान को एक लोकतांत्रिक दस्तावेज से सत्ता के हथियार में बदलने की कोशिश थे। हालांकि, आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इनमें से कई बदलावों को वापस लिया, ताकि भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके।

जबरन नसबंदी: संजय गांधी का विवादास्पद अभियान

आपातकाल का सबसे क्रूर और अमानवीय पहलू था संजय गांधी के नेतृत्व में चला परिवार नियोजन अभियान। इस अभियान के तहत लगभग 1.1 करोड़ लोगों की नसबंदी की गई, जिनमें से ज्यादातर को जबरदस्ती इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। संजय गांधी, जो इंदिरा के छोटे बेटे और गैर-निर्वाचित व्यक्ति थे, उनको इस अभियान का मास्टरमाइंड माना जाता है। उन्हें एक ‘छाया सरकार’ का नेतृत्व करने वाला माना गया, जिसके पास अनियंत्रित शक्तियां थीं।

गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग इस अभियान के सबसे बड़े शिकार बने। नसबंदी के लिए नकद प्रोत्साहन दिए गए, जो कई बार एक महीने की आय से अधिक थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में डर और दबाव का इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने हिंसक तरीके अपनाए और 240 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं। दिल्ली के कुछ इलाकों को स्थानीय लोग ‘कैस्ट्रेशन कॉलोनी’ कहने लगे, जहां महिलाओं ने कहा कि उनके पुरुष अब ‘पुरुष नहीं रहे’।

जॉन डयाल और अजॉय बोस की किताब ‘दिल्ली अंडर इमरजेंसी’ के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों पर नसबंदी के लक्ष्य पूरा करने का भारी दबाव था। मजदूरों को कहा गया कि अगर वे नसबंदी नहीं करवाते, तो उन्हें नौकरी या अग्रिम भुगतान नहीं मिलेगा। यह अभियान न केवल शारीरिक हिंसा था, बल्कि यह गरीबों के सम्मान और स्वायत्तता पर हमला था।

आपातकाल का अंत: जनता का जवाब “जनता पार्टी”

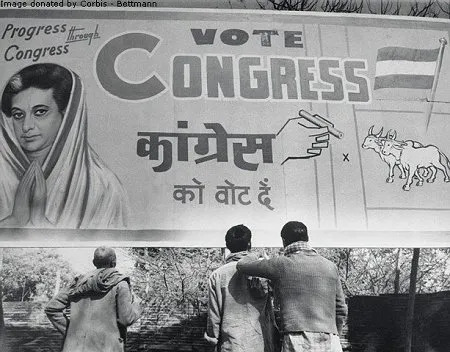

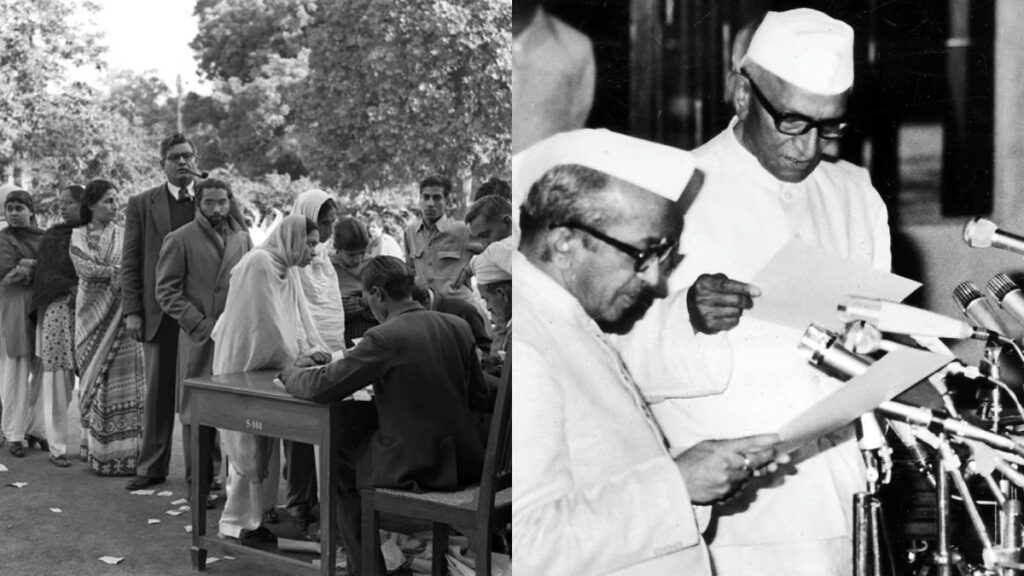

21 मार्च 1977 को आपातकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया, शायद यह दिखाने के लिए कि वह लोकतंत्र का समर्थन करती हैं। लेकिन जनता का गुस्सा साफ दिखाई दिया। नवगठित जनता पार्टी, जिसमें कई विपक्षी दल एकजुट हो गए थे, उन्होंने ‘एक बनाम दो’ (इंदिरा और संजय के खिलाफ) के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। इंदिरा और संजय दोनों रायबरेली और अमेठी से हार गए। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।

जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए शाह आयोग बनाया, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इसने भारतीय राजनीति में नए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के उभार को भी जन्म दिया।

लोकतंत्र के लिए चेतावनी बना “आपातकाल”

आपातकाल भारत के लोकतंत्र के लिए एक सबक और चेतावनी दोनों है। इसने दिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश और नागरिकों के खिलाफ हिंसा ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई। इतिहासकार इसे ‘लोकतंत्र का काला अध्याय’ कहते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है।

1975 का आपातकाल भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था, जिसने लोकतंत्र को दमन के कगार पर ला खड़ा किया। संविधान के साथ की गई छेड़छाड़, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन और जबरन नसबंदी जैसे क्रूर कदमों ने सत्ता के दुरुपयोग की भयावह तस्वीर पेश की। आज, इसकी 50वीं वर्षगांठ पर, यह जरूरी है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए सजग रहें क्योंकि “लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है।”

राणा अंशुमान सिंह यूनिफाइड भारत के एक उत्साही पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष और प्रभावी ख़बरों के सन्दर्भ में जाने जाना पसंद करते हैं। वह सामाजिक मुद्दों, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण, महिलाओं के अधिकारों और राजनीति पर गहन शोध करना पसंद करते हैं। पत्रकारिता के साथ-साथ हिंदी-उर्दू में कविताएँ और ग़ज़लें लिखने के शौकीन राणा भारतीय संस्कृति और सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।